ТОП 10 лучших статей российской прессы за April 4, 2017

Родные люди

Автор: Марина Ахмедова. Русский Репортер

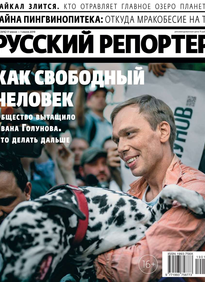

Евгения Наумова живет в поселке Новые Зори в Алтайском крае, работает проводницей и получает в месяц 6900 рублей. 23 марта ее вместе с матерью и двумя детьми должны были выселить из дома, который она взяла в ипотеку, но не смогла расплатиться. Идти из своего дома ей было бы некуда, и Женя пошла на прием к Сергею Шаргунову, депутату Госдумы от КПРФ. Шаргунов написал о ней на своей страничке в Фейсбуке, и за несколько дней его друзья и подписчики собрали деньги, чтобы выкупить у банка Женин дом

— Я-то вытянула счастливый билет, поверила, что сказка все-таки бывает. А другие?

Евгения ставит в центр стола поднос с самодельными булками-завитушками. Узнав, что пришли не кредиторы, дети, мальчик и девочка, перестают прятаться и выходят из комнаты.

— А я когда вышла от депутата, у меня такие слезы катились, — продолжает Евгения, садясь в кресло. — Сразу с сыном Матвеем в церковь зашла, самую большую свечку поставила. Маме позвонила: «Ма-а-м, нам вроде дали надежду». А когда деньги незнакомые люди собрали, я так плакала. Депутату написала: «Хочу отблагодарить. Чем можно?» Пришел ответ: «Молитвой». Но я же понимаю, что слов недостаточно.

На улице трудится солнце, топя сугробы, через стекло оживляя рассаду на подоконнике и окончательно убивая старые горчичные обои в зале. Евгения отставляет тарелку с салатом из крабовых палочек, приготовленным по случаю приезда журналиста, складывает руки на животе и принимает торжественный вид, собираясь давать первое в жизни интервью.

— Родилась я в Алтайском крае, в рабочем поселке Троицкое, — она смотрит в работающий без звука телевизор, будто тот показывает серию из ее жизни. — Родители мои развелись, когда мне было семь лет. Мама купила дом в Междуреченске, познакомилась там с мужчиной, он через дорогу жил. У него жена умерла, две дочки остались. Мы все вместе уехали во Владивосток, потом снова вернулись сюда, когда я уже в восьмом классе была. Купили квартиру четырехкомнатную. Мать прожила с ним пятнадцать лет в незарегистрированном браке. Он был единственным правопреемником той квартиры. Нас из нее по суду выписали. Почему так получилось? Это надо маме вопрос задать. Мам!

— Детей его вырастила, не нужна стала, — в комнату заходит бледная женщина. — Мы столько лет прожили вместе, я даже не предполагала, что такое может случиться. Во-первых, я на работу не могла устроиться, а нам денег не хватало. Прочла в газете, что требуются проводники. В итоге устроилась проводницей. Сказала ему: «Все-таки на Москву буду ездить. И деньги как бы будут, и что-то привезти смогу». Ответил: «Ну ладно, работай». Я детей одевала, обувала, фрукты привозила. Но ревность погубила все просто-напросто, — она садится на диван, туда же запрыгивает собачка и растягивается на подушке из плюша. — Потом мы ненадолго примирились, когда Женя родила Алешу.

Мать испуганно взглядывает на дочь. Та пересаживается из кресла на стул.

— В двухтысячном году я родила Алексея, — начинает она плотным голосом. — Алеша… — ее подбородок дрожит, — отчим с матерью до такой степени полюбили его, он стал для них примирением. Нет, там, в комнате, — не Алеша, там Матвей… Но как бы, знаете… у него шишка на голове появилась. Приехали в больницу, у меня ребенка забрали, а я слышу, как он там плачет, да не то что плачет, дурниной орет. Мне его вынесли потом вот так, — подает в воздух сверток. — «Забирайте, мамаша-истеричка»… А я-то билась в дверь, чтоб ребенка мне успокоить. Мане так и не открыли.

Евгения ломает булку и сует кусок в пасть скулящему щенку.

— Потом у него температура держалась, и нас отправили в страшную больницу, где дети умирали. Все ждали, когда у нас вырастут бласты. А бласты не вырастали никак. Палаты там были большие, кабинет химиотерапии был. Когда новая мамочка поступала, другие брали ее на поруки, чтоб не ревела белугой, на стену не лезла и с ума не сошла. Там для таких мамочек специальный кабинет был, куда можно было зайти и поплакать, чтоб дети не видели. И мальчишка там был с гангреной ноги, он говорит матери-то своей: «Мама, я так не хочу умирать, я жить хочу». И тогда я прямо поседела. А я седая-то вся, крашеная просто… Нас выписали домой, потом забрали в реанимацию. Я ездила к нему каждый день. Мой ребенок лежал, во рту трубки, и слезки текут, а я не могла его взять на руки, — ее грудь ходуном ходит под халатом. — Второго декабря поехала к нему, а на развилке трамвай сломался, и я шла пешком. Прихожу, а меня не пускают. Мама в тот день из поездки вернулась, телефонов-то не было тогда, спрашивает: «Жень, живой?» — «Мам, как бы еще живой…» Приходим домой, звоню в больницу в одиннадцатом часу, а мне говорят, что в восемь часов ребенок у маня ушел. Сделали вскрытие, сепсис оказался. И тогда начался весь этот кошмар. Потому что я не могла поверить, что ребенка у маня нет. Но вы-то хотели про ипотеку послушать, да? — она ждет вопросов и, не дождавшись, продолжает. — А я, знаешь, какая? Я ж верующая. У меня как бы цель была, когда он болел: я ходила, ставила свечки, просила, чтобы ребенок выздоровел. А я в церковь ходить перестала. Как тебе сказать-то? Потому что не помогли. Почему мой именно ребенок? Почему он родился — и его нету? Где Алеша? Я ходила по бабкам и все добивалась — почему был ребенок и нету?! Я ночью могла встать и поехать на кладбище спокойно, потому что надо мне было. А потом одна женщина говорит мне: «Не езди. Пусть лежит спокойно. Ангел он у тебя».

Евгения еще ждет — когда ее остановят. Шмыгает носом. Придерживает рукой под халатом душу.

— И с каждым годом я начинаю все больше вспоминать эти моменты похоронные. Я их не помнила, тогда в помешательстве была. А сейчас я могу сказать даже, кто за кем сидел за столом, во что он у маня был одет, какой у него был гробик, как его выносили. Мы на восьмом этаже жили, зима была. Ждали, когда родственники из Омска приедут. Выносили его на балкон, чтобы как бы он… и я всегда туда выходила, чтобы… три дня он дома был. А? Угу. Да, я думала, он на балконе замерзнет. М-м-а.

— То шапочку она на него наденет, — подает бесцветный голос мать, — то кофточку. О Господи…

— Сильно страшное это в моей жизни было, а потом какой-то провал, мама устроила меня проводником на работу, я стала ездить — и там, на работе, познакомилась со своим будущим мужем. Я как бы за мужа говорить ничего не буду. Не бил, но пил. Но за детей ему спасибо.

— У нас когда весна приходила, — говорит мать, — снег стаивал и повсюду эти бутылки, банки из-под пива появлялись. Он выпьет и на крышу банку закидывает. Слава богу, хоть два года мы всего этого не видим.

Евгения приносит альбом. Листает его, скользя пальцем по прозрачной пленке, закрывающей лица.

— Вот этих двух девочек мама воспитывала. Была дружная семья у нас, но все изменилось, когда не стало Алеши.

— Он же им занимался как не знаю кто, — говорит мать о своем бывшем муже. — Мечтал, что на санках будут вместе ездить. Ко мне внука ревновал. Я вернусь из поездки, а он: «Вон бабка гулящая приехала». Во-первых, меня это унижало!

— А вот меня друзья забирали из роддома, — Евгения на фото держит сверток.

«А я встану вот так и смотрю в окно, думаю: а как же дети в той глуши в школу ходят? Да почему люди в бураны по пояс в снегу к поезду пробираются?»

На следующем — в кроватке, лежа на боку, подложив руки под щеку, спит рыжий младенец в толстых носках.

— А здесь мы уже болели… Смотри, какие взрослые глаза у него. Показать, какая фотография у него на памятнике? Вот, она выбита на облаках. А Матвейку отчим уже не любил. Когда мне Ульянку надо было родить, я села возле Матвейки и спросила: «Как же я любовь на двоих делить буду?»

— А потом он мне сказал, — продолжает свое мать, — «ты, что ли, моих детей воспитывала?» Вот это был удар ниже пояса! Не, не простила его. Младшая девочка мне в пять лет досталась. И тут мне такое говорят. От обиды я готова была уйти. Дочь с зятем сняли комнату в общежитии — двенадцать квадратов. И меня туда забрали.

— Жили дружно, все было хорошо, — палец Евгении продолжает путешествие по фотографиям и доходит до узкой комнаты, все пространство которой занимают шкаф, кровать и детская кроватка. — Но он игрок, играл в автоматы. Пил. А я же хотела семью сохранить.

— И я, вы понимаете, — подхватывает мать, — опять же хотела сохранить семью. Но что бы я дала дочери в этой деревне, когда она каждый день эту рожу пьяную видела?

— А я вспомнила, мам, — Евгения смотрит на мать влажными глазами из-под тонко выщипанных бровей. — Я эту руку вспомнила. Она мне приснилась. У нас там в Троицком канализация проходила возле желтой малины. Малина здоровая была. Мама не разрешала туда ходить. Комнаты большие были. Я каталась на двухколесном велосипеде. И я вот вспомнила, когда он напился, а я уже спать легла, и мама ко мне спать пришла. А он приходит и ударил маму… А я руку эту запомнила. Когда уже сама замужем была и рука мне эта во сне приснилась, — тогда я вспомнила.

— О Господи, — говорит мать. — Меня на доску почета хотели сфотографировать, а я — с фингалом.

— А потом мы вернулись из Владивостока, — Евгения закрывает альбом, — и я втихушку к отцу бегала, просила какие-то кроссовки мне купить. А он мне знаешь как сказал: «Ты же видишь, у меня двое своих детей. И чем я могу тебе помочь?» Как бы мне было, да… обидно. И, может, детская обида до сих пор-то и осталась. Потом он прислал мне через много лет кроссовки — ненужные, тряпочные и не моего размера. А мы недавно с мамой говорили — жалко его, пьет он, может, к себе забрать? Зачем? А чтоб семья была…

Евгения идет по узкой дорожке: под ногами — заборы. Снега в Штабке — до самых крыш. Виднеется круглая кирпичная водонапорная башня. Солнце припекает, в тишине слышно, как плавится снег и прозрачными кристаллами, звеня, осыпаются крошки с сугробов. Несколько раз одной ногой Евгения проваливается вниз.

— Держись за меня, — говорит она. — Дороги не чистят… Ходили к главе нашей администрации, просили почистить. Говорит, тут дороги нету, потому и не чистят. Когда мама стала ездить проводником, мне строго-настрого было наказано никому об этом не говорить. Все считали, что проводницы — упавшие женщины. А я сама потом ездила на дальниках, сейчас на местном нашем поезде езжу. Мне нравится, — она сходит на землю, утрамбованную невысоким снегом. — Пусть даже тяжело, но заходят всегда одни и те же бабушки — говорят «доброе утро», и мне нравится.

По обеим сторонам дороги стенами сугробы выше человеческого роста. Буран и солнце покрыли их остроконечными наростами. Они похожи на белые кораллы, утопающие в бледно-желтом небе, по которому как будто растеклось разбившееся хрупкое солнце. По дороге никто не идет. Уже видны железнодорожные рельсы и товарные составы, прикрытые шапками неподвижного снега.

— Вот по этой дороге мои дети ходят в школу. Вот так, прямо-прямо — и пошли, я им фонариком свечу, — машет в сторону путей. — А на той стороне у нас больницы и школы. Детки переходят через поезда.

Сверху отсвечивают металлическим блеском банки из-под пива, лежащие на сугробах.

— Это как весна начинается, банки и боярышник этот из сугробов лезут, — говорит она. — Когда зима к концу подходит, то видно: люди-то наши пьют все равно… У меня сарай был, но сгорел, — перескакивает она на другой разговор, двигаясь вдоль путей.

Слышен гул, но это не состав идет, а работает где-то вдалеке маслобойный завод.

— У меня там утки были, свиньи, куры — сгорели все, ага, — она звонко проговаривает «г». — А в деревне чем пахнуть должно? Печкой и говном. Н-н-у. Деревня должна быть с сельским хозяйством… А вон школа музыкальная, ее продали на квартиры. Вон касса билетная на дальние поезда, закрыли ее, только дежурный по станции работает. А мне нравится вообще Штабка наша! Сейчас еще маленько, и темно будет.

На станции скамейка врастает спиной в черный от угля сугроб. У путей стоит лишь одна женщина, обутая в меховые сапоги. Еще немного, солнце схлынет, и снова воцарится мороз, который никуда пока не уходил, но днем в марте он на Алтае слабее солнца.

— Я читала, что писали люди, когда депутат попросил мне помочь, — говорит Евгения, отвернувшись от железной дороги. — Они задавали мне вопрос, который я задаю себе и сама: «Вы, значит, получали достаточно, раз ипотеку брали?» А кто-то писал, что у меня комплекция такая — ну, что я полная, — значит, много ем. А другие: «Может, она болеет». Но больше хорошего было написано… А я все, что написали, близко к сердцу приняла. Я уже десять лет бьюсь за свое жилье и всяких людей встречаю. Бывают каверзные люди. Но больше все равно хороших. Когда мне позвонили и сказали, что собрали всю сумму, необходимую для выкупа дома, у меня истерика была, слезы катились. Может, теперь спать спокойно смогу, и дети не будут задавать мне вопрос: «Мама, мы что, бомжи?» Тем более они без отца. Не хочу, чтобы дети мои сломались.

Шурша, подходит двухвагонный пригородный поезд «Барнаул–Ребриха». Колеса повизгивают по рельсам. Состав глухо выпускает пар. Стоит на станции две минуты и трогается, уходя дальше к деревням. Евгения прислоняется к окну движущегося состава. Солнце делает ее седые под краской волосы золотыми.

— Сейчас маслобойный завод будет, красивый, как замок. Он светится весь, — говорит она, глядя в окно на красно-кирпичные домики, кое-где с остроконечными крышами, похожие на незамысловатые замки. — Дальше Черемное пойдет. А я встану вот так — и смотрю в окно, думаю: как же дети в той глуши в школу ходят? Да почему люди в бураны по пояс в снегу к поезду пробираются? И почему у нас в жизни все так происходит — без справедливости?

Поезд укачивает однообразным ритмом, Евгения смотрит в окно на белое бесконечное поле, за которым укрытые снегом крыши низких домов и заборы, утонувшие в сугробах.

— Там дом один раз горел, — трогает пальцем стекло. — А там женщина на коленках к дому ползла, когда буран был… Мы приезжаем в Ребриху без двух минут девять вечера. Я завожу будильник на три пятнадцать и ложусь спать. В три двадцать пять у меня начинается посадка на Барнаул. В семь часов те же люди снова возвращаются на работу. Но мы же — люди! Мы нормально жить хотим. Может, я неправильно рассуждаю, но кто-то выживает, а кому-то надоедает бороться за эту жизнь, ведь ничего не меняется вообще.

От некоторых домов по полю ведут к рельсам узкие дорожки, видно — шел один человек. Но станций здесь нет, и кажется, это кто-то, выйдя из дома в безысходности, выбрал своей последней остановкой движущийся состав. Колеса постукивают дальше, и открывается поле, вытоптанное зигзагами, будто по нему кружил пьяный, так и не решившийся пойти назад или вперед.

— Сейчас будет деревня Стуково, — певуче говорит Евгения, вплетаясь в голосом в ритм состава. — Там на станции один бомж живет. Приходит к нам, просит кипятка. Там раньше по станции полицейские ходили, но их сократили. Всех сокращают. У нас на поезде одни женщины работают, и продувку вагонов мы сами делаем. Вот в Ребриху когда приезжаем, начинаем стравливать воздух. Это страшно как тяжело. Мы добиваемся, чтобы помощники машиниста это делали. А в последнее время тот бомж хлеба начал просить. Я даже не могу сказать, сколько ему лет. В Ребрихе тоже газа нет, печками топятся. Там девочка по путям ходит, башмаки ставит, чтоб состав никуда не ушел. Он тяжелый, башмак этот красный. А ей лет двадцать. Мужчин всех сократили, вот они и пьют. А я ж не знаю, почему… Я вообще систему нашу не понимаю. Вон оно — Стуково. Люблю смотреть — кто как живет, кто хозяйство держит. А то ж видно! Вон у кого сено стоит, у того и хозяйство. Там картошку садят. А здесь другого и нету. Картошка — наше первое все, без нее в деревне не прожить. Пойдем к Лене Рябовой, в ее жизни тоже большая несправедливость есть.

Во втором вагоне, облокотившись о столик, сидит маленькая женщина в вязаной шапочке. Рукава ее свитера черные от угля. На ногтях облупившийся перламутровый лак.

— Квартира в Ташкенте пропала, — рассказывает она. — Мы там жили, потом из-за национализма убежали в девяносто четвертом году. А я не могу загранпаспорт получить и съездить. Так он три с половиной тысячи стоит, а у меня зарплата — десять тысяч! Пропала, наверное, квартира моя. И вот пенсия… не дают. Документов нет. Кто ж в девяносто четвертом о пенсии думал? Я там в Ташкенте нарядчиком метрополитена работала… Ой, не смотрите на мои рукава, мы же сами топим, поэтому руки у меня такие. Нам приносят мешок дров, мы закладываем в печь чуть-чуть угля, картонки, дровишки. Одно время и дров не давали, топили тем, что сами найдем. Печка у нас трехстворчатая, глубокая. Туда штук шесть ведер угля нужно загрузить… А как с мужем сюда из Ташкента приехали, хозяйство завели. И я сама за все бралась, с лошадьми ходила, на санях ездила, — она берет в воздухе под уздцы невидимую лошадь. — А как обул он меня? Кто-кто? Муж! Замки новые в двери врезал, скотину продал, вещи мои выкинул, бабу в дом привел. Так у нас дом был на стадии стройки, света не было, он как дрова шел. Чем та женщина меня лучше? А вот не знаю… — она поджимает нижнюю губу, накрашенную перламутровой помадой с фиолетовым оттенком. — Он знаете как сказал? «У нее там золотая, а у тебя халда!» Присушила она его... И вы знаете, ведь я надеждой жила, — идет она за мной по проходу.

Поезд сбавляет ход у станции, мы выходим, Лена остается стоять в проеме двери. Закат одевает ее в золотую оболочку вместе со всем вагоном.

— Один процент надежды из ста у меня все-таки оставался! — кричит она мне сверху. — На что?! Да на то, что все будет хорошо! А сейчас и этого одного процента нету! А еще мне все говорят, что мой возраст руки выдают!

Евгения идет через рельсы к полю, за ним — дорога, за дорогой — церквушка с луковичной головой, горящей на закате. У дороги Евгения останавливается, чтобы помочь встречной женщине приподнять коляску. Женщина идет к путям. Тихо. Улица, спускающаяся вниз вдоль домов, пуста, и кажется, здесь почти не живут, но истоптанный снег говорит о том, что, напротив, здесь много ходят. Может быть, просто не в этот час. На небе — и солнце, и луна. У обочины стоит одинокое такси.

— А у меня дом сгорел… Да вы послушайте, я быстро скажу. Но я-то отец многодетный. Четверо детей у нас, — говорит водитель, одетый в плюшевые штаны и куртку военной расцветки. На стекле болтается засаленная георгиевская ленточка. — Короче, в двенадцатом году нам по программе Медведева участок дали в чистом поле, и мы быстро залили фундамент, а в четырнадцатом уже построили двухэтажный дом — сто восемьдесят квадратов. И, короче, одиннадцатого марта какие-то непонятные люди пришли и его сожгли.

Говорит он мягко, как человек ко всему привыкший и даже не испытывающий плохих чувств к поджигателям. Только Евгения, подскочив на заднем сидении, качает головой: «Несправедливость!»

— А мы в съемной квартире в Барнауле жили, летом ездили в дом свободно, зимой туда на лыжах ходили… Про нас сюжет снимали, как мы дом построили, живем там одни в поле и воду возим. Потом там многодетным перестали участки выдавать: коммуникаций не было. Но собралась инициативная группа, и моя жена среди них, собрали деньги, наняли адвоката. Выиграли суд и по медведевской программе начали проводить свет. А нас пришли и сожгли.

«Знаешь, какая у меня мечта? Чтоб в доме у меня круглый стол стоял, и красные стулья, мы б семьей за этим столом сидели, и я — хозяйка»

— Это за то, что вы судились, — вставляет Евгения.

— Я работаю вечером, в девять часов мне звонят: «У вас есть дом по улице Журавлиная, сто два? Вы знаете, он сгорел». Но ведь все было готово, и пластиковые окна стояли… Звоню я на телевидение: «Помните, вы снимали про нас сюжет? А у нас дом сожгли…» — «Вы знаете, мы про это сюжет снять не сможем». Но ведь у нас маленькие дети. И дом не был сдан в эксплуатацию и застрахован. То поле было лакомым куском, многие хотели его прибрать, но не разрешили, а под застройку многодетным семьям отдали. Напишите обо мне, а?.. Ну, вы ведь журналист. А ребеночку младшему — пять месяцев. Да вы сами подумайте, что такое дом! Дом — мечта всей жизни. Два этажа. Я там еще детям песочницу сделал. И вода недалеко была, всего в трех километрах. Мы там сад посадили. К нему всего два километра по снегу идти. Александром меня звать. Фамилия — Кабаев. Напишете? Я три дня бухал беспробудно. Два литра выпью, проснусь, и оно опять — сковало грудь. А когда дом ночью горел, мне сон снился: мы спим, а на нас с дочкой снег идет. Уже на одеялке у нее он шапкой сел. И я говорю: «Даша, пойдем хоть на полу у кого-нибудь ляжем».

— Сон в руку, — говорит Евгения, выходя из машины. — А у меня двое маленьких детей. И меня жилья лишают за ипотеку.

Она наклоняется к Александру, снова засунув голову в машину, и они смотрят друг другу в глаза. Евгения моргает, ее длинные ресницы долетают до тонких бровей.

— Капец, — мягко произносит Александр. — Так весело жить, блин.

Закат ложится красным фоном за деревьями, растущими вдоль путей. В окнах низких домов, заваленных снегом по заборы, загорается свет. Но фонари не горят. Зима снова берет свою власть. Сугробы перестают таять, а воду, которую с них успело согнать солнце, подхватил мороз и обратил в сосульки. Они блестят и переливаются в свете фар. Евгения сторонится, чтобы пропустить проезжающую машину. Снег шуршит и звенит, как будто идешь по тончайшему стеклу, по разбитым электрическим лампам.

— И опять же где она, справедливость? — спрашивает Евгения, оставаясь в темноте. — Наверное, ее действительно нет, Марин.

Она останавливается возле наглухо закрытого станционного домика, над входом в который надписано «Штабка». В нем горит одно окно.

— Люди-то устали бороться. Живут одним днем. Завтра день придет — проживем, и ладно. Вот на птицефабрику «Комсомольская» пришел молодой начальник и стал людей сокращать. А идти-то куда? Некуда. Н-н-у!

Евгения произносит слова на свой манер. «Мане» вместо «мне» из нее вырывается в моменты, когда ей хочется от обиды плакать. А «н-н-у» она произносит как «да», но это «да» увесистое, протяжное, как мычание коровы, и твердое, как железнодорожный башмак.

— Мне кажется, люди здесь уже ни к чему не стремятся, — звенит она снегом-стеклом дальше в темноту. — Здесь нет продвижения никакого. Но надеются, может, жизнь наладится и будет какая-то стабильность. В прошлом месяце я получила шесть тысяч девятьсот рублей. Это мне детям в школу на питание, по пятьсот рублей надо отдать. И на проезд до школы — восемьдесят рублей в день. Из продуктов мы обычно берем молоко, Ульянка его очень любит. Муку, потому что сами стряпаем. Яйцо, рыбу — минтай или селедку. А недавно в «Мария-Ра» мы хорошо с мамой на акцию попали, купили четыре килограмма мяса за сто восемьдесят рублей. Нам его на месяц хватит. Обычно по три курицы берем… Я никогда не думала, что мне жить будет так тяжело. А сейчас я спрашиваю себя: «Что моих детей ждет?» Где их будущее? Есть в том будущем для них справедливость?.. Может, если б Алеша не умер, все было бы по-другому, и я справедливости этой в жизни бы не искала. Семья была бы, я-то отчима папой называла. Алешку-ясно-солнышко все любили: и сестры, и отчим, и мама.

Уходят последние следы заката, на небе появляются первые звезды, и голос Евгении звучит протяжно, как будто она говорит из ледяного колодца.

— Н-н-у! Они ж маму «мамой» называли. А теперь я даже не могу сказать, куда любовь делась. Просто в один момент все перечеркнулось. Получается, Алешка ее с собой забрал. Ой, Господи… Сколько лет меня пинали, Марин! — она останавливается. — Пинали-пинали, а потом я попала к нужному человеку, к этому депутату московскому. И он сказал: «Я тебе помогу». А теперь я и сама хочу справедливость найти для людей, чтобы они не спивались в безысходности. Ты посмотри, вот в этом доме — несправедливость. И в этом. А я все равно справедливости ищу — и для себя, и для людей.

Она ступает на узкую тропку, на которой днем мы уходили в снег по пояс. Снег с каждой секундой схватывается все тверже и теперь звучит, как крупные осколки стекла. Здесь, на Алтае, он тает постепенно, по чуть-чуть, и хотя солнце шпарит в марте вовсю, ночью мороз нейтрализует большую часть его работы, иначе случится наводнение, поплывут дома, заборы, деревья и люди. Но когда снега сходят помаленьку, то и жизнь убывает не так заметно.

— У меня муж постоянно уходил. Как начинается огород и картошку копать надо, он уходит. Картошку выкопаю — приходит. Ну да, я принимала его, а почему ты спрашиваешь? Я ж семью хотела сохранить! А в прошлом году урожая не было, мы четыре мешка картошки посадили, четыре собрали — мелкой, как горох. Покупать картошку сильно дорого. Но я один раз купила, пожарила, а Матвей говорит: «Мам, у нас праздник — картошка жареная». А так лапшу в основном ели. Да ну прям домашнюю! Скажешь… Покупную. Знаешь, какая у меня мечта с детства? Чтоб в доме у меня на кухне круглый стол стоял, и красные стулья, а на столе — маленькие фонарики, мы б семьей за этим столом сидели, и я — хозяйка.

На ночное небо выплывают звезды. Дойдя до круглой водонапорной башни, Евгения останавливается, поднимает голову.

— И вот когда в огороде наработаешься, в баню сходишь, сядешь на крылечко, и такая тишина — неописуемая, и звезды — вот они, близко… — она протягивает к ним ладонь.

Возле дома звонким лаем заливается соседская собака, и кажется, звезды выкатываются прямо из ее пасти и садятся на электрические провода.

Евгения набирает в ведро уголь, охнув, внедряет лопату в черную россыпь.

— Филиппок, пошли-пошли, — зовет за собой щенка, возвращаясь с ведром угля в дом.

Дети спят. Евгения складывает в их кошельки монеты на проезд. Уходит в комнату, возвращается с фотографией.

— А это папа мой.

— Каким стал… — говорит ее мать. — А какой был. Высокий, рыжий, куча волос волнистых. Но не захотел тихой семейной гавани, — горько произносит она.

С чердака и из углов выходят коты и кошки разных мастей, устраиваются возле ног Евгении. Щенок тянет зубами лоскут обоев, Евгения прикрикивает на него.

Пора говорить об ипотеке.

— Взяла я миллион триста пятьдесят на пятнадцать лет с ежемесячным платежом — восемнадцать тысяч, в Мосстройэкономбанке. Я тогда работала, мама работала, муж работал. Мы вдвоем с мамой брали. Мы оплатили десять процентов от стоимости жилья, а в две тысячи девятом наступил кризис, мы больше не смогли платить. Я поехала в АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования — РР), мы брали ипотеку через АИЖК. Хотела договориться об отсрочке. Служба безопасности говорит: «Ну давайте вы еще возьмете такую же сумму и ею долг погасите». Я говорю: «Тогда, получается, я буду не полтора миллиона должна, а три». Подумала и на такие условия не пошла. Работу я потеряла. Муж ушел. Мама на пенсию вышла. Долги росли. Но я-то знала, что рано или поздно за ними придут. Стала искать закладную. Она оказалась у них утеряна. А правообладателем моего дома стал АИЖК. Мне дали реквизиты, и я перевела на них материнский капитал. Теперь Мосстройэкономбанк закрылся, и все дефолтное жилье передали ВТБ24. И они говорят: «Вы нам должны три миллиона семьсот тысяч с копейками». Я не могу до сих пор понять, как это все произошло. Мой дом сейчас выставлен на продажу, и его рыночная стоимость — четыреста восемнадцать тысяч. Мне пришло требование о выселении. И если бы депутат из Москвы не собрал мне эти деньги, двадцать третьего марта нас пришли бы выселять. А в ВТБ24 мне сказали, что я не имею права выкупить этот дом, так как я первый правообладатель. Я все понимаю, но… разве это справедливо? Банковская система у нас создана не для людей, а против людей. Вот в Павловском районе пенсионеров выгнали на улицу, забрали жилье. В Штабке у нас у женщины муж умер, а на них ипотека была — так ее выгнали, она платить не смогла. И мужчина недавно повешался — коллекторы к нему ходили… А дети-то малые без отца остались! Я в «Единую Россию» обращалась, прислали ответ: ничем не можем помочь. Органы опеки пришли: «Давайте заберем детей в приют, пока вы проблему с жильем не решите». Да как же я могу своих детей отдать?! Как у маня забрать моих детей?! Вот в чем несправедливость, Марин! Да что ж они так к людям относятся?! Если кто послабже, так они будут его добивать до конца. Ну нету никакой справедливости, ни в Москве, ни у нас. Пусть кому-то этот дом сараем покажется, а я его л-люблю, этот дом! Я л-люблю этот огород! Мане все тут нравится! Да, я л-люблю! Помидоры и цветы! И цветы, которые я еще не посадила. Я люблю! — надрывается Женя, а вокруг нее сидят коты, слушают. — И много у нас в жизни несправедливости такой. Мне сказали: «Ну не брали бы тогда». А куда ж мне деваться? Я ж думала, у меня в жизни все хорошо будет. А так бы я никогда замуж не вышла и детей не родила. И взгляды свои на семью пересмотрела бы.

«И тогда начался весь этот кошмар. Потому что я не могла поверить, что ребенка у маня нет. Но вы-то хотели про ипотеку послушать, да?»

— Мама! — зовет из комнаты Матвей. — Мама!

Он выбегает из комнаты без очков. Трет глаза.

— Мама, мне страшный сон приснился.

— …А мне сон приснился, — говорит Александр. — Новый дом. Уже не из дерева.

— А мне корова снилась, которой у меня нет. Она теленка родила, — откликается Евгения.

Александр тормозит у кладбища. Евгения ступает в снег и проваливается в него по пояс у могилы Варвары, которая родилась шестого десятого две тысячи четырнадцатого и умерла в тот же день. Из снега торчат головки маленьких крестов. Седьмой квартал — детское кладбище. Евгения призывно смотрит на холмик — там на облаках лежит ее Алеша. Она делает еще несколько попыток добраться до него по снегу и каждый раз проваливается глубоко. Рыжий Алеша-ясно-солнышко остается недосягаем. Заливаются птицы, будто хотят пробудить лежащих тут детей.

— А мы когда Алешу хоронили, тут пусто было, и квартала седьмого не было, — Евгения возвращается в машину. — Малахова, восемьдесят восемь, — называет следующий адрес.

— ВТБ-24, — отзывается Александр. — Я часто туда людей вожу.

Банк ВТБ-24 в Барнауле стоит в окружении четырех торговых центров. Евгения прислоняется к стене у входа, прячет трясущиеся руки в карманы светлой куртки, дрожь проходит снизу вверх по ее ногам. Подходит помощник депутата. Еще через несколько минут — подруга Евгении. Посмотрев ей в глаза, подруга говорит: «Не плыви. Возьми себя в руки».

— Мне страшно, — оборачивается Евгения, заходя в дверь. — Я боюсь.

Проходит помещения, в которых за столами сидят клерки в белых рубашках. Останавливается возле полного мужчины в галстуке. На ее лице появляется виноватая улыбка.

— Мы вам уже все по-русски объяснили… — недовольно начинает тот, едва взглянув на нее. Но, увидев за ее спиной еще троих, внимательно обводит каждого взглядом и меняет тон.

— У меня есть деньги на дом, — говорит Евгения. — Я покажу вам, — она хватается за сумку.

— Не надо мне ничего показывать, — мягче говорит он.

— Но мне сказали, пока мы не увидим деньги…

— Стоп! Идите, пишите заявление на покупку дома. Его сначала должен согласовать наш банк, а потом Москва. Две недели уйдет на согласование. Мы — агенты АИЖК, мы не собственники. Мы должны соблюсти ряд формальностей.

— А вы можете сказать приставам об отмене судопроизводства? Нас в пятницу выселяют…

— Не путайте вещи. Вы сейчас не переводите долг. Сейчас третье лицо покупает то, что у вас забрали. В погашение вашего долга эта сумма не идет.

— А тогда можно еще вопрос? По поводу трех миллионов… Откуда они взялись?

— Надо смотреть по договору.

— Я тогда ничего не понимаю вообще…

— Мы не звери, — говорит сотрудник банка. — Мы всего лишь агенты.

Евгения спускается вниз. Она не имеет права выкупить свой дом, поэтому его выкупает ее подруга, которой она передает деньги, собранные всей страной через социальные сети. Она звонит матери: «Мам, вроде обещали в пятницу не выселять».

У банка ВТБ-24 Евгению ждет в машине Александр. В уме он уже ставит в сгоревшем доме новые перекрытия: такие, какие ему приснились этой ночью. Поправляет георгиевскую ленточку на стекле.

— В смысле — снять ленточку? — почти с угрозой в голосе переспрашивает он. — Эта ленточка никогда не снимается. Да вы что? Я же десантник.

Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.