О романах, которые были да, счастливыми, но плохо закончились. О восторгах, которые наполняли душу и обернулись депрессией.

Об эмиграции и врастании корнями в родную землю.

О коллегах, уехавших из-за СВО, и человеческой злобе.

О своем единственном шансе на жизнь.

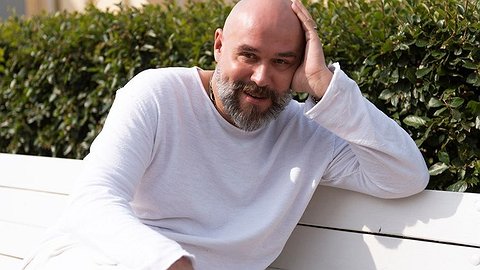

И многом другом. В эксклюзивном интервью «МК» Максима Аверина.

«Сегодня ночь в Питере белая, /Белее белесого берега, /Светлее березовой кожицы, /А ты строишь милые рожицы...»

Июль в Санкт-Петербурге всегда располагает к сумасшедшей романтике, написанию стихов и прогулкам со шлейфом горьковатой нежности. Когда с болью щемящего восторга осознаешь: вот сейчас есть это мгновение ничем не омраченного счастья, а завтра будет уже другая жизнь и иные места, интересы, люди... Но, конечно, нужен кто-то, кто так же, как ты, остро чувствует этот мимолетный бриз времени с морским запахом Невы под простертой золотой дланью петропавловского ангела... Я нашла такого визави. Белые ночи Санкт-Петербурга мы разделили с Максимом Авериным.

— Тут очень много чего для меня сакрального! Это и та самая первая поездка, тогда еще в Ленинград, когда с каким-то изумлением я все это увидел. Помню Эрмитаж, который меня просто сразил! Первое впечатление от Ленинграда было невероятным. Мы жили нашим пионерским отрядом в каком-то подвале спортивного клуба, тогда секции какие-то еще были, ночевали в спальных мешках на матах. Мне было лет 13, что ли. Обмен школами, наверное, какой-то был. В рамках деятельности пионерской организации.

Потом это уже были первые съемки. Я к отцу приезжал. Окончил институт и поехал к нему. Как раз здесь Глеб Анатольевич Панфилов снимал «Романовы — венценосная семья». Вот я немножко побывал на съемках, потом гулял. Потом уже гастроли с театром. И каждый приезд с гастролями был для меня каким-то испытанием. Довольным собой я вообще мало когда бываю, а тут мне кажется, как будто вот это были экзамены какие-то бесконечные.

И я, недовольный тем, как сыграл спектакль, уходил в ночь ото всех, бродил по Петербургу, изводил себя... Потом уже съемки здесь начались, и довольно частые. Или вот сейчас мы идем мимо Михайловского театра. Даже снял кто-то случайный, как я стою у этих ворот железных и маме говорю по телефону: «Мама, я получил «ТЭФИ»!» Потом, после этой премии, мы шли по улицам, уже ночь, уже пустой Петербург, и я иду в смокинге с этой огромной статуэткой — а она такая тяжелая…

Нет, здесь много всего! Здесь мои любимые места, Зимняя канавка — это вообще моя какая-то отдушина, обожаю ее. Я люблю здешние театры, играть люблю. У меня были периоды, когда я здесь прямо жил, по полгода съемки длились. И отель, в котором я уже просто как дома, уже там халат именной имеется. И все это такое родное, любимое. И романы, которые у меня здесь проходили...

«...То дерзкая, то вдруг несмелая,/Движения резкие делая,/Такая же незагорелая,/Как ночь эта белая, белая...»

— Если они были, значит, они были счастливыми… Просто плохо кончились.

— Я всегда благодарю за то, что было счастье. Это же не значит, что навсегда. Навсегда ничего не бывает, а если навсегда — то это уже Божий промысел.

— А если не навсегда и промысел, значит, не Божий, тогда чей?

— Просто моменты счастья… И вот за это надо быть благодарным. Чему, я думаю, научился… Да мне и некого, в общем, вспомнить так, чтобы проклинать… ну почти.

— Кто же этот «ну почти»?

— Да это, в общем, тоже было 100 лет назад. Я все равно думаю: да, жизнь, она может разлучать... Так получается. Это же не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто… дальше не по пути. Проклинать за то, что вы перестали слышать друг друга, — я считаю, что это неправильно. Тебе же было хорошо с человеком, ты же любишь дружить, любить... А потом это просто раз — и закончилось. Но как же можно не помнить то, где было хорошо? Вот это самая, по-моему, большая ошибка людей. Тогда что ж ты, не помнишь счастья, мгновения эти, эту радость?.. У нас, у русских, к сожалению, есть такая… Хотя не только у русских! Разлучаются люди, и всё — переходят на другую сторону. Мне так не хотелось никогда. Да и таких людей почти нет, с которыми бы я не хотел видеться.

— А с вами?

— А это их проблемы.

— Но возвращаться к тому счастью, которое когда-то было, вы, наверное, не любите?

— Это невозможно… это же не почтовый адрес. Это не точка геолокации. Счастье — это не геолокация. Это то мгновение, та радость от того, что происходило. От единения, понимания друг друга. Случайность, которая так наталкивает друг на друга, и вдруг получается что-то невероятное. Но вернуться к этому… Это невозможно притянуть искусственно.

Поэтому не получается встречаться с одноклассниками, однокурсниками. Не получается… Потому что там это была другая станция… И от этого, скажем так, железнодорожного вокзала ветви — и все разъехались в разные стороны. Конечно, все рады друг другу, но насильственно притянуть… Сказать: «Давайте встречаться!» Кто-то не может, кто-то занят, кто-то уехал, кто-то приехал, у кого-то детей куча. И никогда ты не сможешь притянуть обратно, это уже будет не то. Счастье — это вспышка. Но ее надо зафиксировать. Надо сразу понять, что это и есть тот самый момент, а не потом уже, спустя годы…

— А вы черпаете из личных отношений для своих спектаклей какие-то душевные состояния?

— Конечно! Мне кажется, вообще все, что делается… это вот оно и есть. Ну разумеется, там есть момент фантазии, когда ты придумываешь путь этот для своего героя. Но в основном все равно от себя-то не уйдешь. Все равно это твой инструмент — голос, твое тело. Душа, слезы или там смех безудержный, все равно это твое… Другой вопрос, что если вдруг я попадаю в обстоятельства персонажа, несвойственные мне, то интересно в себе это прочувствовать. Но это уже такая внутренняя работа. Это все равно что... вот подходит врач к больному — и он по-своему уже определяет, как диагностировать. Вот артист — он тоже диагност, он должен рассказать историю болезни.

— У вас есть спектакли, которые вы посвящали каким-то личным событиям своей жизни?

— А как же… Они все. Мало того, я даже уверен, что ничего случайного нет, потому что на тот период, когда в этом есть для тебя необходимость, — тебе судьба подбрасывает роли, спектакли, фильмы, песню даже. Потому что ты живешь себе, а где-то там есть какая-то песенка, она тебе всегда нравилась, такая красивая… Jacques Brel ее пел… «Ne me quitte pas». Она вроде была уже даже заезжена. Все уже и так, и так исполняли. Уже русский текст придумали. И вдруг абсолютная случайность, и ты мгновенно понимаешь, что тебе ее нужно спеть! Случай — все случай. Мне кажется, профессия артиста — это вообще случай, интуиция. Чуйка.

В Санкт-Петербург Максим Аверин приехал как раз с совершенно личным спектаклем — «Научи меня жить». Мы закончим гулять, фотографироваться, где-то говорить так откровенно, что на разрыв аорты, где-то просто легкомысленно болтать, что-то сожрем по-быстрому по дороге, потом неспешно выпьем кофе в театральной кофейне на улице, и он пойдет на сцену. Работать. А я в зал — отдыхать. …Нет, это ложный стереотип. Тот бенефис, который показывает Максим Аверин, заставляет и публику работать тоже. Потому что не вслушиваться в то, что рассказывает про себя артист, не врубаться в монологи и стихи, которые он читает, не въезжать в его мировоззрение, в его философию жизни, которую он демонстрирует на сцене два с лишним часа без перерыва, а рубашка на нем при этом становится мокрой от пота уже через десять минут... Нет, не спорьте со мной — это работа двоих: публики и артиста. У второго — гениальная.

— Есть что-то, чего вы боитесь в профессии?

— Я всегда боюсь одного — вдруг перестать слышать. Всякое может произойти. Не дай бог начать упиваться собой. Не дай бог. Хотя я наблюдал, когда многие большие и артисты, и режиссеры переставали слышать время, понимать, что происходит. Вдруг начинали уходить в какие-то свои миры… Мне кажется, это… не дай бог.

— Вам знакомы понятия «стресс», «депрессия»?

— Да, я потому все время и на стрессе! Я всегда говорю, что даже момент успеха — это всегда кризис. Потому что каждый день появляются такие замечательные талантливые люди. Я сейчас вот выпустил курс в Щукинском училище: я им со второго курса там преподавал, и вот уже четвертый. Просто это так интересно было — наблюдать, как они взрослели.

— Вы жесткий педагог?

— Жесткий. Мне вот говорят: ну они же дети… Да не дети они! Они уже послезавтра будут моими партнерами, моими коллегами, и я с них всегда по-взрослому спрашиваю, я им говорю: «Поймите, те соломки, что стелют вам педагоги, и я в том числе, этого нигде больше не будет. Это не потому, что мир плох и жесток, нет, он просто существует в таком ритме, что мало остается на лирику. А в сегодняшних условиях продюсерского кино, когда вы приходите на съемочную площадку, вами никто не будет заниматься: давайте сядем, обсудим. Это редкий случай. Будут гнать, гнать. И если вы начнете не справляться, если вы будете нелояльными, не слышащими, не видящими — ничего не получится.

— Как вы из такой массы зеленых новичков выбираете людей талантливых? Их видно?

— А это не я их набирал, потому я не могу судить…

— Представьте, что набираете курс под себя. Видно талантливых?

— Да, конечно. Но иногда бывают ошибки. Вообще нет правил, потому что артист может отучиться, буквально отмучиться 4 года, закончить. Ну не очень он… Но дали ему диплом... Да ладно, пускай идет... А потом вдруг какой-то счастливый случай, и он вдруг выстреливает! А есть наоборот. Ну такой талантливый! Выпускают, и все — он теряется. Нет его.

А для женщины это вообще особая история. Сегодня — ах, какая она нимфеточка! Как она играет Джульетточку! Ну как кукла-бабочка! Потом проходит время... Если актриса с умом, с мозгами, если она понимает, что может перейти в новое качество, тогда — да! Но это профессия, это труд, это надо, чтобы мастер был, большой режиссер рядом с тобой, который тебя бы направлял. Но сейчас это редкость. Вот, например, Плучек — главный режиссер Театра сатиры. У него вообще был такой график, не график, а такая схема, когда, кто и что получает: какую роль, куда артист двигается... Но это работа большого уже режиссера, художественного руководителя, стратега.

— Я уже видела в Москве ваш бенефисный спектакль, когда вы его заканчиваете, у вас рубашка просто мокрая, такая эмоциональная отдача?

— Отдача, конечно. Еще жара. Вот мы играли четыре дня назад в Петербурге «Лев зимой», там такая духота стояла, а у нас все эти исторические костюмы тяжелые. Латы... И все мокрое насквозь. И три часа еще организм не мог стабилизироваться, по мне просто ручьями текло. А мы сели в поезд, а там кондиционер — все-е-е… Для меня это просто убийство.

«А храмы, как птицы над городом,/Покрыты крестами и золотом,/Мосты над Невою расколоты,/Твердят, что мы молоды, молоды...»

— Вы в Питере другой человек, чем в Москве?

— Не знаю. Но у меня был такой период, когда я вообще хотел в Петербург переехать жить. Но я бы не смог…

— Почему? Москва тянет?

— Я москвич… Как ни странно. Несмотря на то что я много езжу, много путешествую, много гастролирую, но у меня всегда есть такой момент возвращения домой. Я не могу без этого. Петербург чудесный, но… Мне здесь приятно бывать, любоваться им, я скучаю по нему, потому что бывает, что раз в полгода приедешь, а то и не бываешь ни разу, потому что то ли съемок нет здесь, то ли гастролей. А сейчас вот так сложилось, что я буквально через каждую неделю здесь. У меня такие отношения с Питером… С нежностью люблю его, но все-таки мне нужна моя Москва. Москва — это ритм, она диктует такой вот свой танец… Питер более спокойный. Поскольку все-таки есть такая актерская вера в предлагаемые обстоятельства… Да, я начинаю примерять любые города, страны — мог бы я там жить, не мог бы? Я люблю вообще этот способ существования — путешествия. Я обожаю быть грузином в Грузии, белорусом в Белоруссии, в Петербурге петербуржцем. Для меня как бы география расширяет мировосприятие. Но тем не менее все равно это как по крови — странника, бродяги, а дом — это дом. Потому что там есть определенные места твоей исходной точки, и мне она нравится. То есть у меня никогда не было фантазии покинуть Москву, куда-то уехать — никогда в жизни… Нет. В этой жизни я как-то рад, что совпала эта точка моей исходной дороги. Везде хорошо быть гостем, а дом — дом. Я привязан к дому. Дело в той точке, откуда ты. Я все-таки из той уже жизни. Мне уже так вот все не бросить… Я могу: сейчас вот рванем! Да, рванем… и покататься, и поездить, но вернуться. Это уже какая-то моя устоявшаяся жизнь.

— Бывало у вас в жизни, что вы все бросали и ехали в Питер лечить душевные раны?

— У меня так никогда не получалось. Не, ну бывало пару раз так, когда после спектакля я ехал в Петербург, на самолет мчался, на самый последний. Ну так… обстоятельства складывались моей тонкой души. Но дело в том, что я так связан репертуарным театром и связан работой, что у меня редко получается такое вот спонтанное: а, поехали! Хотя было и такое... Бывало, что утром надо быть на съемочной площадке, а ты думаешь — нет, полечу самым ранним самолетом… и все.

Сегодня вот хочу после спектакля на кораблике покататься. Потому что я люблю Питер с воды, он тогда вообще невероятный. Инженерный замок совершенно величественно смотрится. Очень люблю.

— Белые ночи для вас имеют какое-то ритуальное значение?

— Ну, начнем с того, что в Петербурге белые ночи — они совсем уже не белые. Потому что сейчас я был за Полярным кругом — вот там белые ночи, и это кошмар. Такое красивое название города — Полярные Зори. Невероятно, какое красивое название. И природа потрясающая — сопки. Вот там белые ночи. Вот там отыграешь спектакль — день, ложиться спать — день…

— Вам тяжело, что не происходит смены дня и ночи?

— Да нет, не то чтобы тяжело. У меня хороший, здоровый сон — я засыпаю в любом горизонтальном положении. Поезд — я сплю. Меня даже на съемочной площадке называют Штирлицем. Потому что говорят: «Максим, у вас 10 минут перерыв», я тут же где-то ложусь — все, я сплю. Засыпаю моментально.

— Какая хорошая нервная система!

— Да, сохранилась, несмотря на всю свою бешеную нагрузку. Хотя сегодня вот чего-то плохо спал, ворочался.

— Что вам снится?

— Да вообще какая-то белиберда снится. А сегодня я еще так боялся на поезд опоздать. Потому что вчера закончили гастроли в городе Краснознаменске — такой интересный военный городок. Пока вернулись, пока то-се. А после спектакля невозможно сразу лечь и уснуть. Потому что тебе это надо все как-то переосмыслить…

— Если не белые ночи, тогда что ваше в Питере?

— Для меня Петербург — это все-таки осень. Вот сентябрь, когда еще в Петергофе красные, желтые, зеленые листья падают, когда дождик идет. Мне кажется, Питер — он какой-то осенний. Потому что когда жара в Петербурге — какое-то появляется несочетание в этой таинственности, этой архитектурности и вдруг какой-то влажности Израиля. Как будто, знаешь, тебя взяли и поместили в другие природные условия. Я, конечно, не житель Петербурга, и мне скажут: пошел ты к черту со своими дождями и осенью! Я уже мало отношусь по возрасту к «Алым парусам», но мне кажется, что это невероятной красоты событие для города. Великолепный БДТ. Все такое вот невероятное, прекрасное, красивое. Вот ты едешь, и просто невозможно оторваться, любуешься этой красотой, которая создана руками. Мариинский театр, Вагановская школа, все это архитектора Росси... Хотя к балету я не имею отношения, но я брал интервью у Николая Цискаридзе, и с какой он любовью рассказывал, как он все восстанавливал, как он сердцем болел... И Коля совершенно с другой стороны открывался мне, таким, как ребенок, болеющим за все, что сделал, за своих студентов, за артистов, за педагогов, за этот музей… Все это так тяжело восстанавливалось, все же было утрачено. Было не до балета в 90-х годах, а сейчас это все равно возвращается и потихонечку-потихонечку уже начинает жить красотой этой чудесной.

А вечно закрытый Спас-на-Крови? Вечно закрытый!

Честно говоря, вот Спаса-на-Крови я особенно боялась. Ну, то есть, конечно, не самого Спаса, а идти мимо вместе с Авериным. Думала, сейчас узнают и... Но этом наше интервью и закончится. Но вычислили Максима у Русского музея... И, конечно, понеслось: селфи, селфи.

— Вы по духу театральный артист (нам наконец-то удалось сбежать с лавочки из сквера Русского музея), что для вас кино?

— Кино — искусство фокуса. Очень редко сейчас кто работает как большой художник, сегодня все кино все равно продюсерское. Оно экшеновское. И уже сегодня мало кто себе может позволить длинную панораму с демонстрацией крупного лица актера, его глаз и переход в закат. Этого уже никто не делает. Если в кадре ничего не происходит, все — это мертво. Поэтому кино редко меня так пробирает. Хотя есть работы, от которых я испытывал экстаз. Есть они, и слава богу. Но кино все равно — искусство обмана. Можно изменить ракурс, можно взять фактурой даже не артиста, сейчас это сплошь и рядом. Раньше хотя бы следили, чтобы не было ничего случайного в кадре. А сейчас смотришь на экран и понимаешь, что там винегрет. Это не монтируется с тем, она играет в жанре Шекспира, он — в жанре бытовой черной комедии. Работа художников в кадре теряется. Раньше Лебешев выставлял кадры так, что каждый был произведением искусства… «Свой среди чужих…» — это произведение искусства... А сейчас: «Так, давайте, снимаем, этого здесь ставим… Так, нарядились…» Хотя сейчас вышел сериал «Балет», мне очень нравится. Какая Сигалова невероятная! Там все хорошо, там по кадрам все сделано, снято. Круто. Я люблю смотреть и видеть… Я в диком восторге от «Вертинского», но от артиста, фильм мне тоже понравился, но это неважно… А парень работает классно, «Шаляпин» какой изумительный.

— А вы бы кого хотели сыграть из этой серии?

— Мне предлагали пробоваться на Шаляпина. Но я уже не мог играть молодого Шаляпина. А там они хорошо сделали, что это один артист. И он хорошо это играет.

— Надо было попробовать.

— Я бы поехал и попробовался, но не получилось. Но здорово, очень здорово. А другие есть, это карикатура какая-то… Ведь взять анекдоты про евреев и снять их — это не значит, что ты еврей. Есть старый фильм «Женщина в золоте», там играет Хелен Миррен. Это реальная история, как еврейская женщина пыталась вернуть картину Густава Климта, на которой написана ее тетя. Картину и многое другое имущество у ее родственников отняли австрийские нацисты перед Второй мировой войной. Там еврейская тема этой семьи, она снята здорово. Очень тонко… Это не сборник анекдотов…

— Вы не бросили писать?

— Бросил. После 22-го года я понял, что не до этого ни мне, ни окружающим людям… Вокруг столько горя… Ну что я буду рассказывать про свои сяськи-масяськи… Есть вещи гораздо важнее. Сейчас время единения, Господи. Это такое счастье, что у нас появилась возможность сохранить свою землю, свою культуру, которую мы распродавали в 90-х годах. Все же оказалось перепродано. И сейчас мы вспомнили про это, хотя и в других обстоятельствах, но все равно слава богу. Не до книги сейчас. Лежит и лежит, пригодится — пригодится, нет так нет. Видимо, была такая необходимость, такой эмоциональный порыв, чтобы все это зафиксировать. Ну не время! Мне гораздо важнее сейчас то, что я делаю на сцене. У меня в этом году вышел спектакль «Бег» по Булгакову. Вот это вовремя, сто лет прошло, а как актуально он все это описал. Там замечательная фраза, когда Серафима говорит Голубкову: «Постарайтесь не тосковать в скитаниях…» Чарнота — это роль абсолютно исчерпывающая… Вот он бежит, бежит... Как собака, которая гонится за поездом. Уже не соображает, но бежит… Потому что если он остановится, он вообще потеряется. И тут же «Поминальная молитва», в которой мне посчастливилось играть. Тоже все про это. История, она циклична. Ну, как ни крути, все равно будешь возвращаться к своей земле, к своим истокам. И только на этом ты можешь построить, спасти душу.

— Как вы думаете, быстро займут места артистов, казалось бы, звезд, которые уехали в связи со СВО?

— Я не думаю, что займут. Зачем занимать чье-то место? Цель какая-то неправильная — занять чье-то место… Мне кажется, так не бывает, что артист занял чужое место и стал популярным. У каждого свой путь. Боже упаси, не буду перечеркивать то, что мне нравилось в артистах, которые уехали.

— Это большая потеря для театрального мира?

— Потеря вообще в том, что мы сейчас настолько… Как это правильно сказать… мы дезориентированы. И кто-то сорвался… Я не знаю, как это оценить, — из моих близких друзей никто такого шага не совершал. Поэтому мне проще про это говорить, для меня в этом вопросе нет чего-то личного. Но я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Я не могу… Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили. Я же не могу судить артиста по его эмоциям… Это, кстати, не всегда так бывает, что хороший артист и умный человек. Как и наоборот. Поэтому есть его творчество, и его я оцениваю. Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты?

— Многие из ваших коллег жестко осуждают уехавших, как вы думаете — это не конъюнктурные слова?

— Я вообще считаю: зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Периода переустройства мира. Зачем? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, но лезть судить… Что меня раздражает от этих разговоров, так это: «Куда они уехали? Здесь они зарабатывают миллионы!» Все начинают оголтело это твердить… А оскорбления эти бесконечные! От злословия мне плохо. От споров. И этот постоянный вопрос: какие деньги они здесь зарабатывали? Не все же деньгами измеряется! Все-таки есть еще земля, твоя родина. Не везде хорошо. Я ездил по этому огромному миру, был практически везде. Везде собирал залы, я выступал для очень многих. Но я прекрасно понимал, что моя точка здесь. Нью-Йорк, Амстердам, Тель-Авив по нескольку раз Германия, Австралия. Но я всегда понимал, что здесь мое, здесь все будет продолжаться… Почему я сейчас не даю интервью… Мне говорят: «Ах, ты не высказываешься!» Да нечего высказывать. Я высказываю своей работой. За это время я продолжил свой труд, продолжил ездить по городам.

Сейчас у людей даже появилась необходимость в театре. Я вижу, как эти люди счастливы, какие после спектакля у них живые глаза, как они хотят эту эмоцию получить. Театр вновь стал не модным местом, а снова местом духовной силы. Искусство — это единственное оружие спасения для души человека. Музыка, искусство, живопись, балет, театр. А еще же любой вид искусства имеет остаток. В живописи, в музыке, а театр — нет. И в этом его уникальность. Человек в этих условиях нынешнего мира, он начинает это понимать. Что театр, он из тех искусств, которые как вспышка. И исчезает. И уже никогда не повторится. Вчера был точно такой же спектакль, но он же не будет как вчера. Никогда.

— Но у вас самого никогда не возникало таких «эмоциональных порывов»?

— Нет. Я просто знал сразу, что я никогда не смогу дышать на другом языке, я просто не справлюсь с этим. Как я без этого? Без этого языка, без театра, без могил моих родных и любимых людей, как я… Я не смогу, никогда. Никогда! Это противоестественно. Меня не будет там. Я здесь пророс корнями в эти буквы, в эти картины, в эти улицы, в эти набережные. Для меня это единственный шанс на жизнь… Я — русский артист.

«И время стоит быстротечное/В хрустальную ночь подвенечную,/Мы просто с тобой одно целое,/А все рядом белое, белое».