В Москве появилась "Стена скорби" — монумент в память о жертвах политических репрессий. Кто думает, что все понял об отношениях российской власти с вечно актуальной российской историей, в очередной раз оказался посрамлен. Говорили, например, что власти мило советское, но вот же — в этом году с помпой празднуется не 7 ноября (о нем вообще забыли) и даже не 4 ноября (выходной — и только), а 30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Еще говорили, у нас в чести только миф о "тысячелетней великой России", но вот монумент жертвам репрессий в разы больше и дороже того же памятника князю Владимиру. Впору задавать циничные вопросы: зачем все это? Зачем такой памятник городу (заметим, из 460 млн рублей, которые стоила "Стена скорби", добровольными пожертвованиями удалось собрать меньше 1/10, остальное выделил столичный бюджет)? И может ли наглядная демонстрация почтения к памяти "замирить" расколотое уже многие десятилетия общество?

— Хотя государственная Концепция по увековечению памяти жертв политических репрессий была принята еще в 2015 году, именно установку "Стены скорби" можно считать точкой отсчета масштабной работы по созданию новой памяти о ХХ веке,— полагает Роман Романов, директор государственного Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти, собиравшего деньги на монумент и другие проекты в рамках концепции.— И это действительно громкое событие: нам звонили журналисты из Германии, Японии, Австралии с вопросом: а правда в Москве установят такой монумент?.. Неужели все по-настоящему?

Российских журналистов волновало свое: кто посетит официальную церемонию открытия монумента, какие речи произнесут 30 октября и как их получится связать с идеей всеобщего примирения, ставшей основной для празднования юбилея революции.

— В 2012 году в России произошел так назывемый консервативный поворот, но парадоксальным образом именно он открыл окно возможностей для нововведений в политике памяти,— поясняет Ольга Малинова, профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИНИОН РАН.— Да, в начале 2000-х стали говорить о непрерывной истории 1000-летней России, но тут же выяснилось, что эта концепция мало насыщена фактурой. Заимствовать советскую версию истории не получается хотя бы потому, что в этом случае все события до 1917 года становятся прологом к революции (а революция, заметим, осуждается). Стало понятно, что нам нужны новые узнаваемые образы и символы: возник своего рода дефицит символов. Но попытки расширения символического ряда сопряжены с неизбежными спорами — уж слишком разнятся наши представления о прошлом. Долгое время власть предпочитала пользоваться пусть скудным, но проверенным репертуаром бесспорно "положительных" событий и фигур. В контексте же "консервативного поворота" политикой памяти занялись более предметно (примеры тому — разработка концепции преподавания истории в школе, памятник князю Владимиру в Москве, другие инициативы такого рода). Это позволило "протащить" давнюю инициативу "Мемориала", поддержанную Фондом памяти.

Руководители Фонда представляют себе ситуацию так: они архитекторы, которым предстоит создать всю инфраструктуру "новой российской памяти" с нуля. "Стена скорби" — пробный камень, в ближайших планах — "сканировать пространство от Соловков до Колымы", чтобы сохранить и музеефицировать все, связанное с историей ГУЛАГа и его жертв.

Карт-бланш от власти получен, а вот успеха никто не гарантирует. Историческое поле в России крайне конфликтно, и раз общая память только формируется, то формируется она — как у нас принято — скорее по законам дикого рынка, нежели честной конкуренции. А значит, на всякий видимый успех коалиции социальных сил, связанных с "Мемориалом" или Музеем ГУЛАГа, тут же будут отвечать условные сталинисты и кургиняновцы. 31 октября, например, сразу после открытия памятника, в Перми состоится суд, на котором будет решаться, не наносит ли вреда здоровью детей методическое пособие для учителей "Изучение в школе истории сталинских репрессий" за авторством профессора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Суслова и его коллеги Марии Черемных.

— История абсурдная, но она создает прецедент,— рассказывает историк Андрей Суслов.— В 2015 году мы написали эту методичку в рамках реализации государственной концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий; показали ее краевому Министерству образования, все было принято на ура, региональный Институт развития образования дал положительную рецензию. Но тут нашей работой заинтересовались "сталинисты". Они вышли на экспертов, аккредитованных Роскомнадзором,— учительницу географии из Новочеркасска и клинического психолога из Петербурга. И те написали на нашу методичку свое "экспертное заключение", утверждающее, что пособие... "отрицает семейные ценности", "призывает к антиобщественным действиям" и наносит вред здоровью детей. А алгоритм действий Роскомнадзора таков: ведомство обязано на своем сайте публиковать все заключения аккредитованных экспертов. Вот и все — наша работа дискредитирована. Теперь мы судимся с Роскомнадзором.

Что характерно, "заключение" не имеет юридической силы, но учителя растерялись: только стало понятно, куда ветер дует, и вот опять тень на плетень. В общем, опасной методичкой решили не пользоваться во избежание и в предупреждение. Эти общественные колебания еще раз подтверждают, что до примирения социальных сил в России далеко.

К историкам в условиях "военного времени" предъявляются новые требования: они должны не только разбираться в архивах и источниках, но и "сшивать" прошлое с настоящим, объяснять обществу, что это прошлое значит для нас здесь и сейчас. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла в своей книге "История, или Прошлое в настоящем", вошедшей в шорт-лист премии "Просветитель" 2017 года, предлагает признать, что объект истории — это уже не "прошлое "само по себе", а использование этого прошлого в современности и для манипулирования будущим". Поэтому историки — нравится им это или нет — превращаются в "менеджеров": менеджеров исторических травм, специалистов по урегулированию конфликтов, унаследованных из прошлого, и экспертов по "сшиванию противоречащих нарративов".

Появились даже новые термины "горячее прошлое", "обратимое время", чтобы как-то объяснить ситуацию, когда разговор о былом становится ожесточенной полемикой о самом насущном. Поиск фальсификаций в той или иной версии истории при таком подходе представляется почти бесполезной задачей. Спор ведь идет не о фактах, а о смыслах — о значении тех или иных фактов для современной России.

— В этой связи интересно преломление темы советских репрессий во многих современных кино- и телесюжетах, повестях, романах,— считает Илья Кукулин, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.— Да, госконцепция принята, тема государственного террора не замалчивается, но в медиа об этом терроре рассказывается так, что вопрос о том, почему это все случилось и какое влияние оказывает на наше общество, после просмотра очередного документального фильма или сериала поставить невозможно. Сплошные мелодрамы: мы видим "хорошего следователя" и "хорошего заключенного", а почему один допрашивает другого — так это "трагическая ошибка", "излом истории", называйте как хотите, вопрос об объяснении все равно испаряется. Как справедливо заметил историк Николай Митрохин, сегодня мы сталкиваемся с новой актуализацией "теории единого потока", которая была популярна в 70-х годах в СССР в полуофициальных националистических кругах. Это даже не "теория", а скорее определенный способ описания истории, в котором высшая ценность — не человеческая жизнь, а государство, а стало быть, и красноармейцы, и энкавэдэшники, и белогвардейцы равны в своей заслуге: строительстве великого государства. Вопрос о том, как это государство относилось к людям, остается открытым. Тем, кого репрессировали, в логике "единого потока" просто досталась трагическая участь. Представление истории только как трагедии заставляет нас рассматривать историю с эстетической точки зрения как эффектную кровавую картинку. Но ведь этика, а не эстетика позволяет нам почувствовать связь с людьми, которые жили до нас. Тут же это отношение вытесняется, события ХХ века предстают как семейная мелодрама: члены одной и той же семьи убивали друг друга, теперь надо просто посокрушаться над их трагической участью, а думать о том, как мы с ними связаны и что сделать, чтобы убийства не повторились, не стоит. Зачем? "Только нервы себе портить".

Такой "менеджмент" исторической травмы вполне способен примирить и жертв политических репрессий, и любовь к советскому строю, и тоску по 1000-летней России, и породить кадавров, вроде "Обители" Прилепина. Вопрос несогласия с ним — это в конечном итоге вопрос предложения альтернативы.

— На самом деле история политических репрессий в ХХ веке состоит из двух историй: истории жертв, о которой сейчас стали говорить, и истории преступлений, о которой говорить куда труднее,— замечает Андрей Суслов.

Память об "истории преступлений" считается очень неудобной и раскалывающей российское общество, при этом осуждение советского режима подается чуть ли не как предательство своих родителей, так что какой-либо госконцепции на этот счет ждать не стоит. Образ человека добродетельного, соответственно, в последнее время предполагает восторженное согласие со всем прошлым (и с жертвами, и с палачами) и моральный конформизм во имя "теплых чувств". Можно заключить, что со времени Достоевского (да что там — Карамзина) русский человек удивительно опростился — никакого раскаяния, пересмотра своей судьбы, возрождения и качественного изменения за ним больше не предвидится. Главное, чтоб не расстроился или, чего доброго, не обиделся.

— Разговор об опыте ХХ века вскрывает еще один факт: наше общество сегодня в большинстве своем состоит из людей, привычно верящих, что от них ничего не зависит,— заключает Илья Кукулин.— Если люди так думают, то получается, что с "трудным прошлым" как оно есть, со всем злом этого прошлого нам, маленьким, думающим только о куске хлеба, усталым от безденежья, просто не справиться. Очень многие считают, что не вынесут ответственности, возникающей из переживания связи с прошлым. Но это не так. Понимание того, что произошло с Россией после большевистского переворота, может сделать людей сильнее, а не слабее. Новый язык для разговора о советском прошлом, который иногда проглядывает в актуальной поэзии и даже детской литературе, должен прежде всего вернуть обществу силу и готовность к изменениям, искоренению "зубов дракона". Вопрос о том, что мы должны делать, чтобы катастрофа ХХ века не повторилась, исключительно важен: и сама "Стена скорби" станет действенной именно тогда, когда будет напоминать об этом вопросе.

Мемориал Совести

Архив

Именно "Огонек" первым выступил с инициативой создания Мемориала Совести (N 47, 1988 год)

"Все увереннее ощущаем мы потребность утвердить Мемориал Совести,— писал журнал.— Слышите, как стотысячным эхом отдаются в этих словах проклятия, тревоги, надежда. Счеты со сталинщиной еще не сведены до конца и рано думать о забвении темы... Мемориал не только памятник. Он предостережение. Он нужен нам всем для нравственного очищения, чтобы активным стало сознание и решительным действие. Давайте же соберемся вместе, вспомним всех поименно, почтим память тех, кто стал жертвой сталинских репрессий, и задумаемся о том, как жить дальше".

Созданию Мемориала предшествовало проведение Недели Совести во дворце культуры Московского электролампового завода — именно здесь Сталин предпочитал избираться в органы верховной власти. Журналисты "Огонька" волновались — вдруг придет немного народу. Но уже к полудню у входа образовалась очередь:

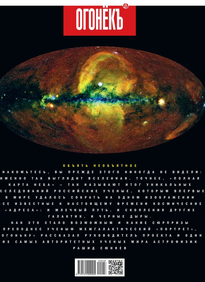

"У многих в руках цветы. Их возлагают на лагерную тачку, перед картой-схемой страны с дислокацией лагерей ГУЛАГа. Нельзя сказать, что приходят только те, кто кровными узами связан с людьми, подвергшимися репрессиям. Много молодых. Им особенно нужно знать правду.

Люди подолгу стоят у Стены памяти. На ее затянутом белым холстом полукружье фотографии, справки о реабилитации, газетные вырезки, скупые биографические сведения. Плотно рядом шесть фотографий. "Никто из моих родных не вернулся". И подпись К.А. Дудинской из города Горького. А кажется — крик. Еще несколько уничтоженных семей: Кирьянен — тринадцать человек, Пюстонен из деревни под Ленинградом — десять. Смотрят на нас со снимков счастливые супружеские пары. Потом он станет "врагом народа", она — женой "изменника родины".

Зал, где размещался информационный центр, оказался тесным. Сюда приносят то, что сохранилось, материалы, сведения о репрессированных. К каждому столику молчаливая очередь. Жены, дети, внуки, родственники, друзья.

А на соседнем стенде то, что пока еще никогда не выставлялось. Тоже имена, но уже чекистов, генералов НКВД и начальников областных управлений, тех, кто руководил репрессиями и вдохновлял "тройки" на местах.

Вот интервью с теми, кому будет посвящен Мемориал.

— Помпезный памятник не нужен. Лучше иметь мемориальный комплекс с музеем, архивом, библиотекой и просмотровыми залами. Это должен быть просветительский и научный центр по изучению сталинского периода.

— Я вижу памятник скромным. Группа людей, и в ней обязательно подросток. Потому что по сталинским законам можно было сажать и пытать почти совсем детей. Обязательно должен присутствовать обрубок рельса. Вся лагерная жизнь была им регламентирована.

— Сооружение Мемориала — только начало. Он необходим для нашего самосознания, для осмысления того, что произошло со страной".